PISA – Il 29 settembre scorso si è tenuto a Pisa, su iniziativa della Biblioteca Serantini, e con la collaborazione della Fondazione Turati di Firenze e dell’Istituto De Martino di Sesto Fiorentino un convegno nazionale su “Luciano Della Mea, un inquieto intellettuale nell’Italia del secondo ‘900”. Pubblichiamo qui alcuni brani della relazione di Mauro Stampacchia, anticipando la prossima pubblicazione integrale degli Atti.

Luciano Della Mea scrittore

Tra le molteplici attività che Luciano Della Mea ha intrapreso nella sua lunga militanza nella sinistra quella di “scrittore” è forse quella meno nota ma probabilmente quella da lui più intensamente amata. Romanzi e racconti che narrassero le storie di una realtà sociale popolata di “ultimi”, di marginali, forse anche di “invisibili”, a partire dal Tobia che ispira il primo dei romanzi brevi, nel 1953. I “senza storia” in Luciano Della Mea sono sia una categoria politica e sociale, che un soggetto artistico, che così esprime uno dei tratti qualificanti di Luciano, la corrispondenza tra vita e politica.

Lo scrittore che Luciano avrebbe voluto essere era certamente e ancora lo scrittore così come quella figura si era formata tra ottocento e novecento, come il titolare dell’arte rappresentativa che più avrebbe potuto influenzare la realtà sociale circostante, che più avrebbe potuto costruire i quadri mentali della società medesima, che più di ogni altro artista avrebbe avuto l’onore ed anche l’onere, quasi l’obbligo, di esprimere i punti alti dell’impegno sociale.

Luciano Della Mea

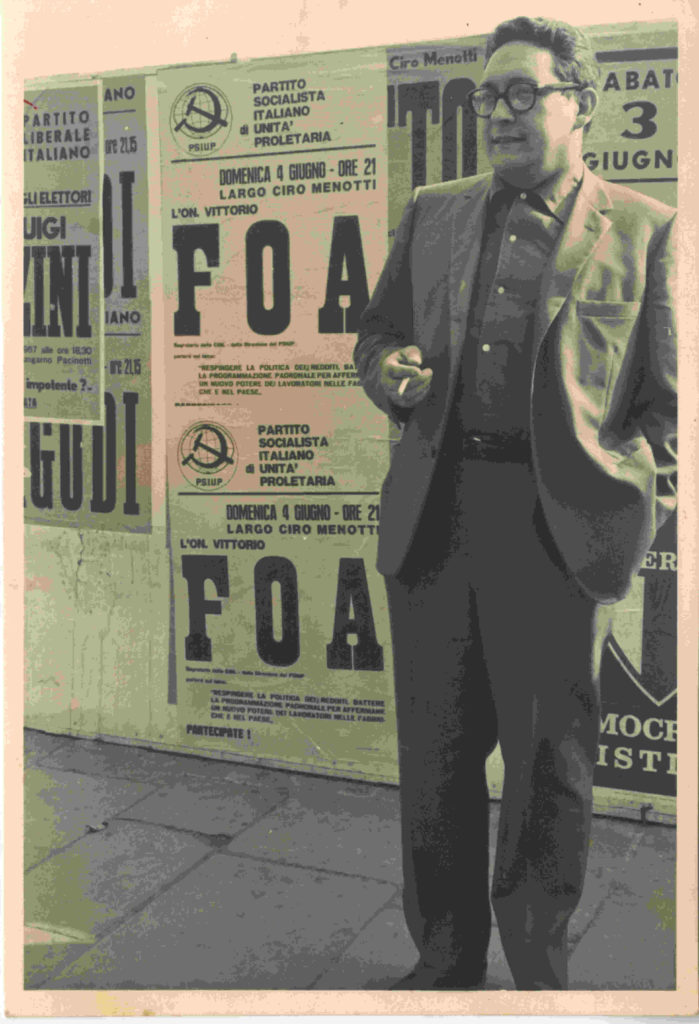

Paolo Mencarelli apre non a caso il suo bel libro su Luciano Della Mea come “giornalista militante” negli anni fino al 1962, parlando dei suoi interessi letterari e notando come “l’esordio con l’Avanti! [sia] infatti sopratutto nelle vesti del narratore”. Ed emergono subito i modelli che quel “giovane alto, bruno, con gli occhiali, dotato di una eccezionale sensibilità”, come lo descrive Sam Carcano ai futuri lettori della fortunata rubrica “Arrivi e partenze”, aveva assunto nella sua formazione di scrittore. Due italiani, Pavese e Vittorini, due americani, Hemingway e Faulkner. A Pavese, è sempre Mencarelli a notarlo, dedica “schede e recensioni assai partecipate”, indicandolo come modello di stile e di contenuto, ma sottolineando con forza “la dimensione etica del suo lavoro di scrittore”. Elio Vittorini gli è più vicino in rapporti di amicizia e frequentazione, e nel 1958 sarà l’ispiratore della pubblicazione, proprio nella collana dei “Gettoni”, de “Il colonnello mi manda a dire” che raccoglie due racconti lunghi (Pasqua al reggimento e Festa in famiglia) ma ripubblica anche -settantacinque delle centocinquanta pagine del volumetto- il romanzo di esordio di Della Mea, quel Vita da Tobia (depurato dal lungo ma fascinoso sottotitolo “come vissuta da un facchino assai povero, assai solo, assai resistente e da me”) uscito nel 1953 nella collana “Il Gallo”.

Al suo esordio letterario, che è del 1953, con il già citato “Vita da Tobia”, non erano mancati del resto riconoscimenti niente affatto secondari. Dal Franco Fortini, con il quale Della Mea avrà un rapporto a tratti controverso, il quale non esiterà, sin dal 1949, a riconoscergli “un autentico e forte temperamento di scrittore”, a Italo Calvino, che gli scrive nel 1954 che nel libro c’è “il sapore di un ambiente vissuto e capito” ma lo mette in guardia dal farsi “prendere dal facile, dal sentimento”. Una eco positiva non solo dalla critica militante e sociale, ma che si allarga ad Orio Vergani del Corriere della Sera, che gli riferisce di una opinione lusinghiera dello stesso Montale, a Giorgio Luti che lo recensisce positivamente.

E proprio nel suo esordio che Luciano della Mea si manifesta non solo come abbiamo visto scrittore di vaglia, ma capace anche di una propria cifra stilistica originale e propria, tanto che si discusse già da allora se dentro il neorealismo evidente e nemmeno velato non circolasse tanta forza di reinvenzione fantastica e picaresca, gusto poetico, e adesione sentimentale alla vita degli “umili” da rendergli stretta la stessa definizione di neorealismo. Quello che è certo è che quella che esordisce già da allora è la poetica dei “senzastoria”, una versione certo meno ottimistica e sicuramente non zdanoviana, che per taluni, anche per il simpatetico Fortini andava avvicinata alla tradizione del socialismo populista, del “socialismo degli umili”, se non anche alla tradizione letteraria italiana secolare che vede il debole sopravvivere con proprie trovate ed invenzioni al suo destino di subalternità.

I “senzastoria” sono la folla immensa di una umanità di gente poco importante, magari anima della storia, anche e talvolta, in particolari circostanze, suo lievito e fattore determinante, ma in condizioni ordinarie, sua componente irrilevante, comune, destinata a lasciar poca traccia di sè. Su questi personaggi si appunta la simpatia prima che politica umana e la vis artistica di Della Mea. Ma a ben vedere questa non è solo una categoria artistica ma riverbera anche sulla concezione storica e politica di Luciano Delll Mea.

Raramente noi abbiamo uomini (o donne) della politica che mantengono una qualche sistematica attività di carattere artistico, sopratutto letteraria. Le loro idee passano direttamente nella forma razionale del ragionamento politico, sono già compiute. Nel caso di Luciano della Mea invece noi abbiamo un ingresso privilegiato che è quello della attività creativa e letteraria, una finestra sul suo mondo interiore e sul suo modo di sentire il mondo. In Luciano della Mea si avverte, proprio a partire dalla sua biografia, dai suoi comportamenti concreti nell’arco tutto della vita, una coincidenza forte tra vita e politica. Quest’ultima non è mai attività separata, specialistica, così come non è la attività culturale (ricordiamo a questo proposito la durissima polemica con Franco Fortini). La vita transita nella politica e la politica riflette per così dire la vita.

Rimane la domanda di quali siano le ragioni che hanno allontanato Luciano Della Mea dallo scrivere. Si tratta di un argomento sul quale si possono solo avanzare delle ipotesi.

Dopo l’esordio che abbiamo già esaminato, nel 1953, e il successivo “Il colonnello mi manda a dire” nella collana einaudiana dei Gettoni nel 1958 la produzione letteraria di Della Mea rimane confinata alle pagine dell’Avanti ed ad una serie di racconti accolti in varie riviste. Nel 1968 era uscita, ma scritta da tempo, una pièce teatrale, dal titolo “I chicchi sepolti nella miniera di carbone”, una allegoria della esplorazione spaziale e della spedizione sulla luna, nella quale Della Mea riversa tematiche politiche (per poi scoprire la diffidenza antiletteraria che serpeggia nel suo stesso campo politico).

Nel 1974, in una fase anche esistenzialmente complessa della vita di Luciano Della Mea, e significativa nella politica italiana di quegli anni, escono, per i tipi di un editore che si era caratterizzato, in quegli anni, per farsi voce della nuova sinistra, il veronese Bertani, ben due libri. Il primo “Il fossile ignoto. 25 racconti” raccoglie una serie di scritti, prevalentemente racconti brevi che narrano, si scrive nella Introduzione, “storie di orfanotrofio, di guerra, di guerriglia, di lavoro, di vita familiare, di vita di paese”, e che erano stati pubblicati a suo tempo sull’Avanti e su Il Ponte. Nuovo il racconto che da il titolo alla raccolta, “Il fossile ignoto”, e inedito fino ad allora quel “Chi va e chi resta” che era stato il primissimo lavoro di Della Mea, apprezzato, ma dalla sorti editoriali davvero strane. Il secondo volume di quello stesso anno, un romanzo, reca come titolo “I senzastoria” e molto si alimenta di elementi autobiografici, a partire dai primi capitoli nei quali Della Mea torna alla sua esperienza di guerra come carrista in Montenegro. fino ad arrivare alle sue ultime dolorose esperienze di crisi esistenziale e disagio, al punto che Della Mea ebbe occasione di definirlo libro-testamento.

La nostra rassegna sarebbe incompleta se non menzionasse le ultime due uscite letterarie di Luciano, in anni molto successivi a quelli menzionati. Sono prove nelle quali emerge, adesso libera, tutta la vena creativa di Luciano, che nel 1986 si cimenta in una lunga “ballata alchemica” dal titolo “L’abito nuziale”, in una felice veste tipografica accompagnata dalla incisioni di Romano Masoni, e nel 1993 pubblica sotto il titolo “Toccata e Fuga” un trittico che comprende due racconti e un “poemetto in prosa” (incompiuto) su il “lui di me”, (l.d.m. anche sigla del suo nome e cognome), che fa i conti con il suo disagio passato: è “probabilmente una presenza figurata, eccessiva, del male che mi aveva pervaso la mente”.

Prove letterarie queste ultime che trovano intatto il talento artistico di Luciano. Torna quindi la domanda su cosa lo abbia allontanato da quella sua così sentita vocazione di scrittore. Possiamo affacciare solo ipotesi, e la prima è certo quella di aver sentito come non rifiutabile, e prioritario, l’impulso, anzi il dovere, di fare della sua penna uno strumento per la liberazione nell’impegno politico e sociale, nel lavoro di organizzatore culturale, nel lavoro di organizzatore sociale. Il Luciano Della Mea scrittore merita però di essere studiato e riscoperto, come scrittore in sé, ma anche come uno dei multiformi aspetti del suo lavoro e della sua personalità.

- Luciano Della Mea,scrittore da riscoprire - 27 Novembre 2017

- Intervista. “La vita dei non nati” di Emanuela Geraci - 26 Settembre 2017

- Sacco e Vanzetti. Due vite per la libertà - 22 Agosto 2017